2025年8月25日から26日にかけ、当社の中堅管理職を対象に、港運業務の視察と今年度下半期の事業運営並びに中期的な課題取組方針の認識統一を目的とした研修会を開催しました。

今回は課題討議にグループ全体の視点から俯瞰的にご意見をいただきたく、親会社より金井社長(兼 当社会長)のご参加をいただきました。

研修の行程は1日目の朝7時に名古屋を出発、新幹線を乗り継ぎ途中で金井会長と合流し10:30ごろ仙台駅着、12:00ごろ仙台港フェリーターミナルで乗船手続きを行い太平洋フェリーが運航する「きそ」に乗船、12:30仙台港発の翌日10:30名古屋港着という弾丸ツアーです。これは綿密に組まれた行程を遅れることなく行動する社外活動の訓練という目的も含まれております。

▲太平洋フェリー「きそ」(画像は太平洋フェリーHPより)

総トン数15,795噸 全長199.9m 航海速力23ノット 主機ディーゼル

旅客定員768名 車両搭載数トラック174台、普通乗用車113台

◆仙台港フェリーターミナル

東日本大震災では津波による甚大な被害を受けましたが、東北地方の海運で中核を担う港湾施設として見事に復興しました。

研修の目的である港運業務視察は、弊社が飛島南側コンテナターミナルで普段岸壁側から見ている状況を本船側から見ることで、現場作業の安全管理や無線誘導の改善点を得ることが研修目標となっております。その局面は仙台港の出港時と名古屋港入港時で、ライン・スプリングと呼ばれる係船綱の展張・解撤作業が中心となります。

◆フェリーふ頭にて自動車積込み荷役中の

「きそ」。名古屋港で乗客の車両とともに新車等の製品も積卸しします。

◆離岸作業中の係船綱作業状況。陸岸のシップサービス業者との無線連絡により、船首側と同時に綱を巻き上げる高度な技術が要求されます。港湾作業で最も緊張感が高まる瞬間です。

◆仙台港を出港。コンテナ埠頭の前を航過します。

仙台港を出港した後は、茫洋たる太平洋を望みつつ事業計画に関する課題取組状況報告・下期の業績推移見込、並びに中期的事業運営方針の意見交換が行われ、熱心かつ積極的な討議が行われました。

当日は夏の海霧に水平線が霞み、日没の夕陽を見ることはできませんでしたが、柔らかな陽射しがラウンジを包み、当社発展のビジョンを語りながら傾ける盃の味わいは一入でした。

基本的に航海中はなにもすることはなく、一番の楽しみは3度の食事です。

日が沈んだ頃に夕食ビュッフェで歓談のひと時を過ごし、夜はラウンジショーとして船内のシアターホールで器楽演奏のコンサートが催されます。(当日はピアノとバイオリン)

普段なかなか演奏会を鑑賞する機会のない社員各位には船旅の素敵なプレゼントとなったのではないでしょうか。

その後は社長の船室に全員が集合し、酒を酌み交わしつつ仕事やプライベートの話、時事に関する話題で意見交換するなど話は尽きず、それは日付が変わる深更まで続きました。学生時代の修学旅行と変わらなくなってきましたね。

明けて2日目、静岡県御前崎付近の遠州灘を航行する5:30ころ、後部甲板で日の出を眺めます。雄大な景色は感動的です。

◆静岡県御前崎沖の遠州灘にて日の出を望む。ディーゼルの排気煙が航跡上に長くたなびきます。

その後、船は目的地名古屋港に向かうべく伊勢湾の入り口、伊良湖水道に達します。ここは紀伊半島と知多半島、渥美半島それぞれの先端が出会い、潮の流れが複雑で難所と言われています。しかも名古屋港に関する船の往来が多いうえに小さな漁船が多く、非常に注意が必要な海域となります。

◆伊良湖水道の漁船群。大型船の通行は、これら小型船舶の動向を注視しつつ細心の注意が求められます。

◆伊良湖水道の中央に位置する神島。かつて伊良湖岬に所在した旧陸軍の大砲試射場から着弾を観測する「監的哨」が山の中腹に建設されており、今も構築物が残っております。

◆伊良湖水道の船舶動静を観察する社員

10時近くに船は名古屋港の入り口と言える「高潮防潮堤」を通過、当社が警備を担うTCB(飛島南側コンテナターミナル)を遠くに望みつつ、空港でいうところの管制室である金城ふ頭の名古屋港船舶通航情報センター前を通過、名港トリトンの橋を潜って空見埠頭の岸壁に到着しました。

◆名古屋港の入り口となる「高潮防潮堤」を通過。大型船は、この付近で錨泊しタグボートとランデブーし入港を始めます。

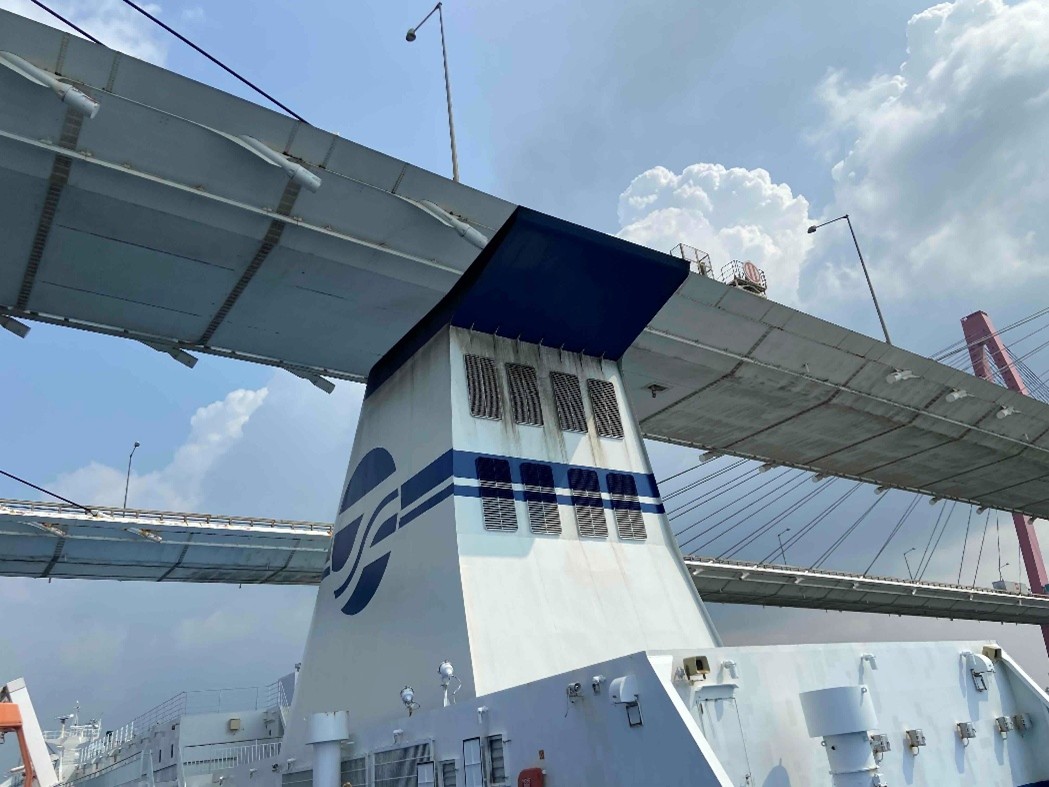

◆名港トリトン(伊勢湾岸道)の下を通過。煙突が橋に届きそうです。

一泊二日の船旅は実りある議論にあっという間に時間が過ぎ、大変有意義な研修となりました。ここで得られた気付きやモチベーションの高まりをサービス品質向上に活かし、これからもお客様に必要とされるアール・エス・シー中部として私たちは結束して精進して参ります。