飛島コンテナ埠頭をはじめ名古屋港の港湾施設警備を取り扱うRSC中部は、2025年8月25~26日と10月14~15日の2回にかけて、太平洋フェリー仙台⇒名古屋航路の乗船研修会を開催しました。

この研修では、実際に乗船して港湾荷役と入出港の作業状況を視察するとともに、船や海といった大きなフィールドのなかで海運・港運業界を体験することにより、業務に取り組むうえでのモチベーション向上を目的としております。

8月の研修会は「きそ」に乗船。親会社よりRSC金井社長をお招きし、平本社長以下部長・課長を中心に研修を実施。航海中は今年度の業務運営と取り組むべき課題について検討しました。

10月の研修会では準同型の「いしかり」に乗船し、平本社長の他「飛島コンテナ埠頭」警備業務の従事者3名を中心として開催し、研修会ではSOLAS条約における制限区域出入り管理業務の要点確認・港湾保安レベルごとの警戒体制等、より実践的な内容の教育・研修を実施しました。

研修の行程はいずれも1日目の朝7時に名古屋を出発、新幹線を乗り継ぎ10:30ごろ仙台駅着、12:00ごろ仙台港フェリーターミナル到着・乗船、12:30仙台港発の翌日10:30名古屋港着という弾丸ツアーです。これは綿密に組まれた行程を遅れることなく行動する社外活動の訓練という目的も含まれております。

▲太平洋フェリー「きそ」(画像は太平洋フェリーHPより)

総トン数15,795噸 全長199.9m 航海速力23ノット 主機ディーゼル

旅客定員768名 車両搭載数トラック174台、普通乗用車113台

「いしかり」は準同型。

【8月の航海】

1日目出港時は曇天でしたが翌日には晴天となり、波も穏やかで快適な船旅となりました。

◆仙台港フェリーターミナル

東日本大震災では津波による甚大な被害を受けましたが、東北地方の海運で中核を担う港湾施設として見事に復興しました。

◆フェリーふ頭にて自動車積込み荷役中の

「きそ」。名古屋港で乗客の車両とともに新車等の製品も積卸しします。

◆離岸作業中の係船綱作業状況。

陸岸のシップサービス業者との無線連絡により、船首側と同時に綱を巻き上げる高度な技術が要求されます。港湾作業で最も緊張感が高まる瞬間です。

◆研修会の模様

仙台港を出港した後は、茫洋たる太平洋を望みつつ事業計画に関する課題取組状況報告・下期の業績推移見込、並びに中期的事業運営方針の意見交換が行われ、熱心かつ積極的な討議が行われました。

当日は夏の海霧に水平線が霞み、日没の夕陽を見ることはできませんでしたが、柔らかな陽射しがラウンジを包み、当社の担う任務と今後のビジョンを語りながら傾ける盃の味わいは一入でした。

◆2日目の朝 静岡県御前崎沖の遠州灘にて日の出を望む。ディーゼルの排気煙が航跡上に長くたなびきます。

◆伊良湖水道の船舶動静を観察する社員

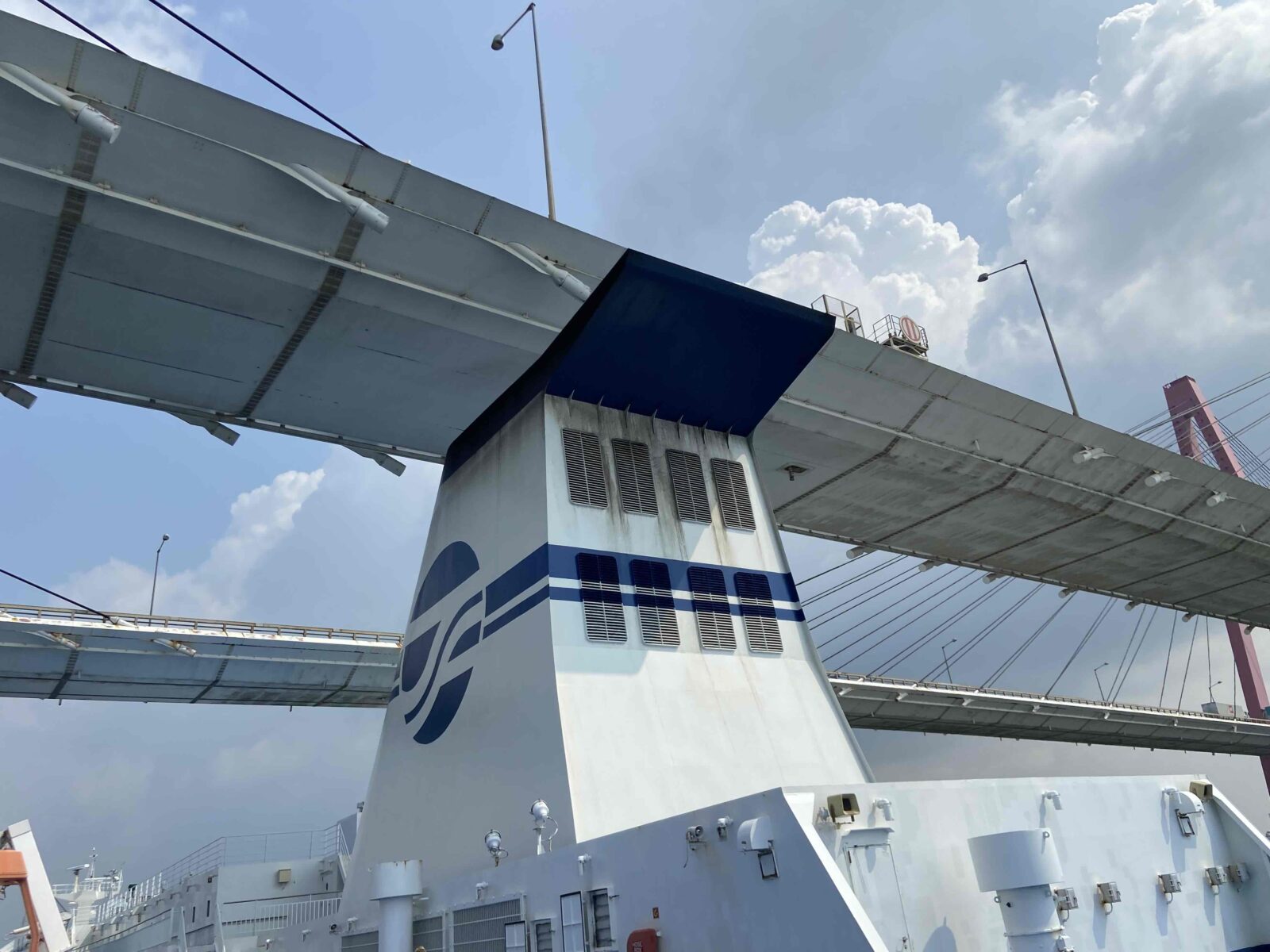

◆名港トリトン(伊勢湾岸道)の下を通過。

煙突が橋に届きそうです。

この後、10:30に予定通り本船は名古屋港空見埠頭に着岸し無事に研修会を終えることが出来ました。

【10月の航海】

折から伊豆半島付近を通過した台風23号の影響で仙台港から外洋に出て間もなく大時化となり、空模様も曇りから大雨となって福島県~茨城県の沖では激しいピッチング(縦揺れ)に見舞われ船酔いで苦しむ者も出るほどでした。ラウンジの窓に見える水平線が、窓の上辺まで油圧計のように上下するほどの激しさで、海運業の環境が自然の猛威のなかで如何に厳しいものかを体験できました。

◆仙台港コンテナターミナルを船上より視察

10月14日14:35頃、福島県沖で反航する同じく太平洋フェリーの「きそ」を視認。船首に盛大な白波を蹴立てて航走する勇姿にダイナミックな情景を見ることができましたが、これでは本船も激しく揺れているはず、船酔いがひどくなってきたのは気のせいでしょうか・・・。

日付が変わって伊豆諸島沖に差しかかる頃には揺れも収まり、あいにく曇天で日の出を見ることは叶いませんでしたが、穏やかな海が戻り一安心です。

◆いよいよ名古屋港に入港です。

本船はポートアイランドを迂回する西航路を進み、弊社が警備業務を担う「飛島南側コンテナ埠頭」(TCB)の前を通過(前回は東航路の直線コース)。普段は見ることができない海上からの業務先を一望できる幸運を得ました。これまでの苦難の航海を乗り越えた甲斐があったと社員一同大いに喜び、研修を終えることが出来ました。

今回の研修を通じ、港運業務の安全について見学すると同時に、海という自然の猛威の中でも船舶を安全に運行し、乗客と貨物を定刻通り目的地に届ける海運業従事者各位の高い技術力と強い精神力に接することが出来ました。

◆第2回研修参加者

わたくしたちも、その一端において港湾施設の保安警備を担うものとして、安全最優先の上に業務の正確性を追求し、遠く大洋の波濤を走破し入港してこられる船舶クルーに対するホスピタリティを忘れず、更なるサービス品質向上に努めて参ります。